こんにちは!伊藤(@hirokazuito0821)です。

今回は「古着せどりをこれから始めたいけど、古物商(古物商許可)は本当に必要なのか?」というタブーに近いテーマについて、法律的な観点と実務的なケーススタディを交えながら、率直に解説します!

結論から言うと、古着せどりを「業(ビジネス)」として行うなら古物商許可は必要です。しかし全てのケースで即座に必要かというとそうではなく、具体的な「2つの要件」に該当するかどうかで判断します。

まず押さえておくべき法律上のリスク

古物営業法に違反して古物商許可なしに営利目的で古物の売買を行うと、罰則が科せられる可能性があります。具体的には「3年以下の懲役または100万円以下の罰金」という厳しい刑罰が規定されており、無視できないリスクです。

軽い気持ちで継続的に古着を仕入れて転売する行為を行うと、法的なトラブルに発展する恐れがあります。

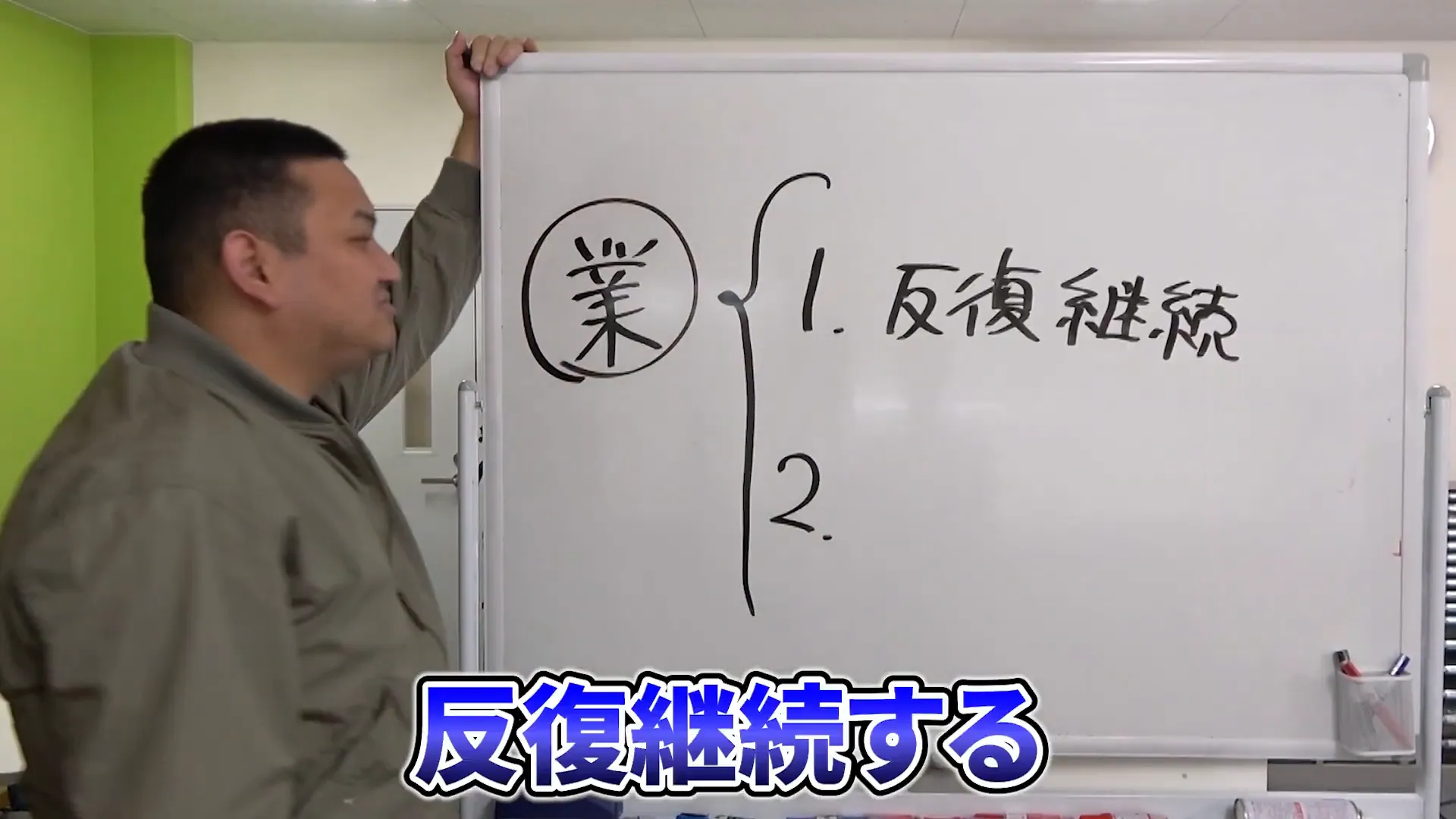

古物商が必要かどうかを決める2つの条件

法律上、「業(営業)」に該当するかどうかが重要です。裁判例や警察の解釈を踏まえると、営業と判断されるためには主に次の2つの要件が満たされている必要があります。

- 反復継続性(継続して行っているか)

- 事業性(お金を稼ぐ目的で行っているか)

どちらも満たされて初めて「営業」に該当すると判断されるのが一般的です。重要なのは片方だけでは不十分だという点。

例えば「たまたま昔の服を1着売った」という行為は反復性も事業性もないので古物商は不要です。一方で「毎日仕入れて出品し、利益を目的としている」場合は両方該当し、古物商が必要になります。

よくあるケーススタディと判断基準

ここでは視聴者の皆さんからよくある質問をケースごとに分けて解説します。具体例を挙げることで、自分がどのケースに近いか照らし合わせてください。

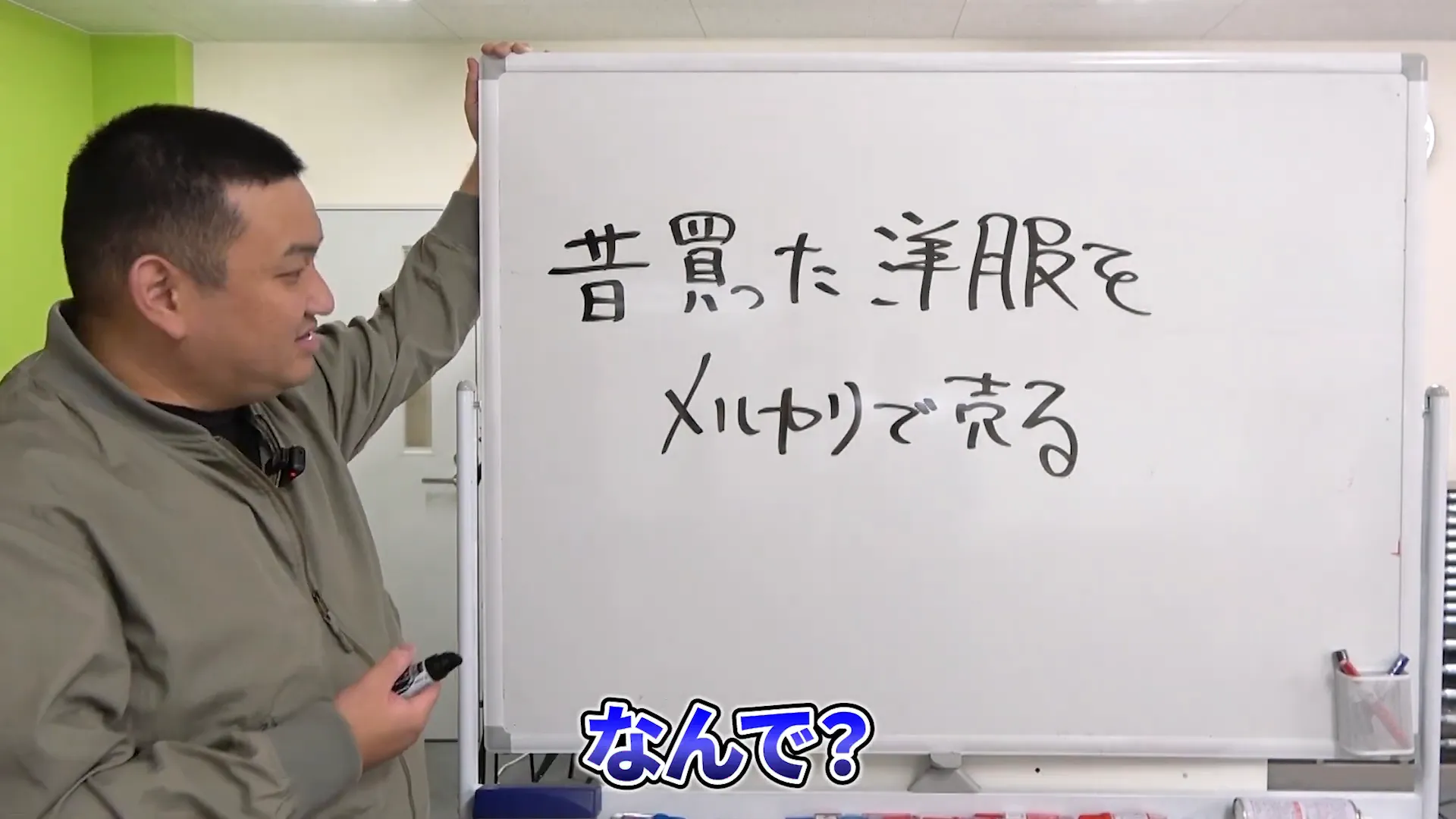

ケースA:昔買った服を1着メルカリで売った

このケースは古物商は不要です。理由は単純で、反復継続性(1回しか売っていない)も事業性(お金を稼ぐ意図がない)も満たしていないからです。家の不要品整理や断捨離で売るのは典型的に不要な範囲です。

ケースB:昔の自分の服を100着メルカリで売った

100着を売るというと反復継続性は満たしているように見えます。しかしここで重要なのは「事業性」です。単に家の大掃除で大量に出品した場合、売上が利益目的で計画的に行われているか否かがポイントになります。

一般的に「単発的な大量処分」であれば古物商は不要と判断されることが多いですが、ここはグレーゾーンになることがあるため注意が必要です。

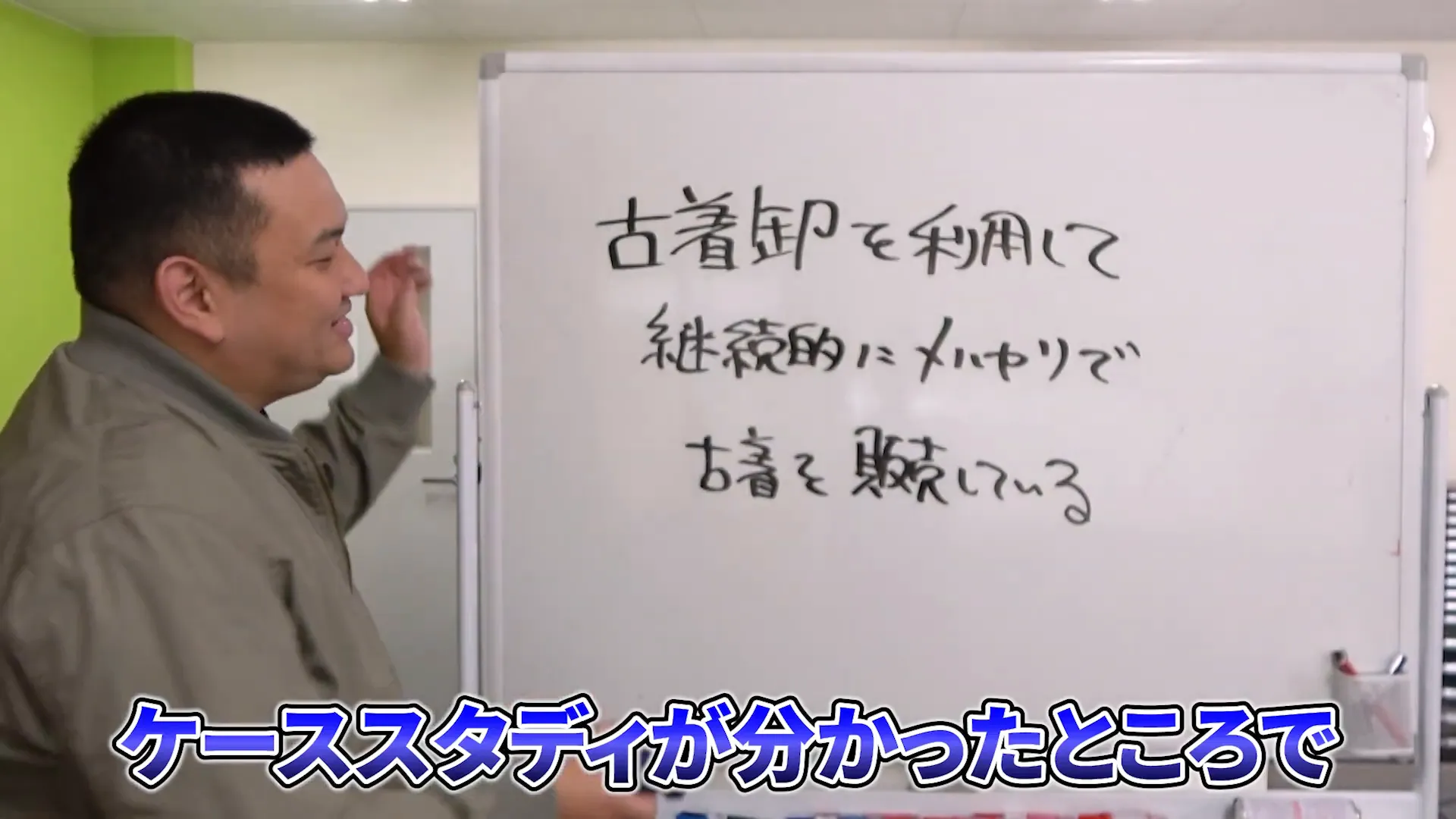

ケースC:古着卸(業者)から継続的に仕入れてメルカリで販売する

この場合は古物商が必要である可能性が高いです。理由は次の通りです。

- 反復継続:継続的に仕入れて販売しているため該当

- 事業性:利益を目的としているため該当

仕入れ先が業者で、明確に販売を目的とした流通をしているなら、古物商許可を取得しておくのが安全です。

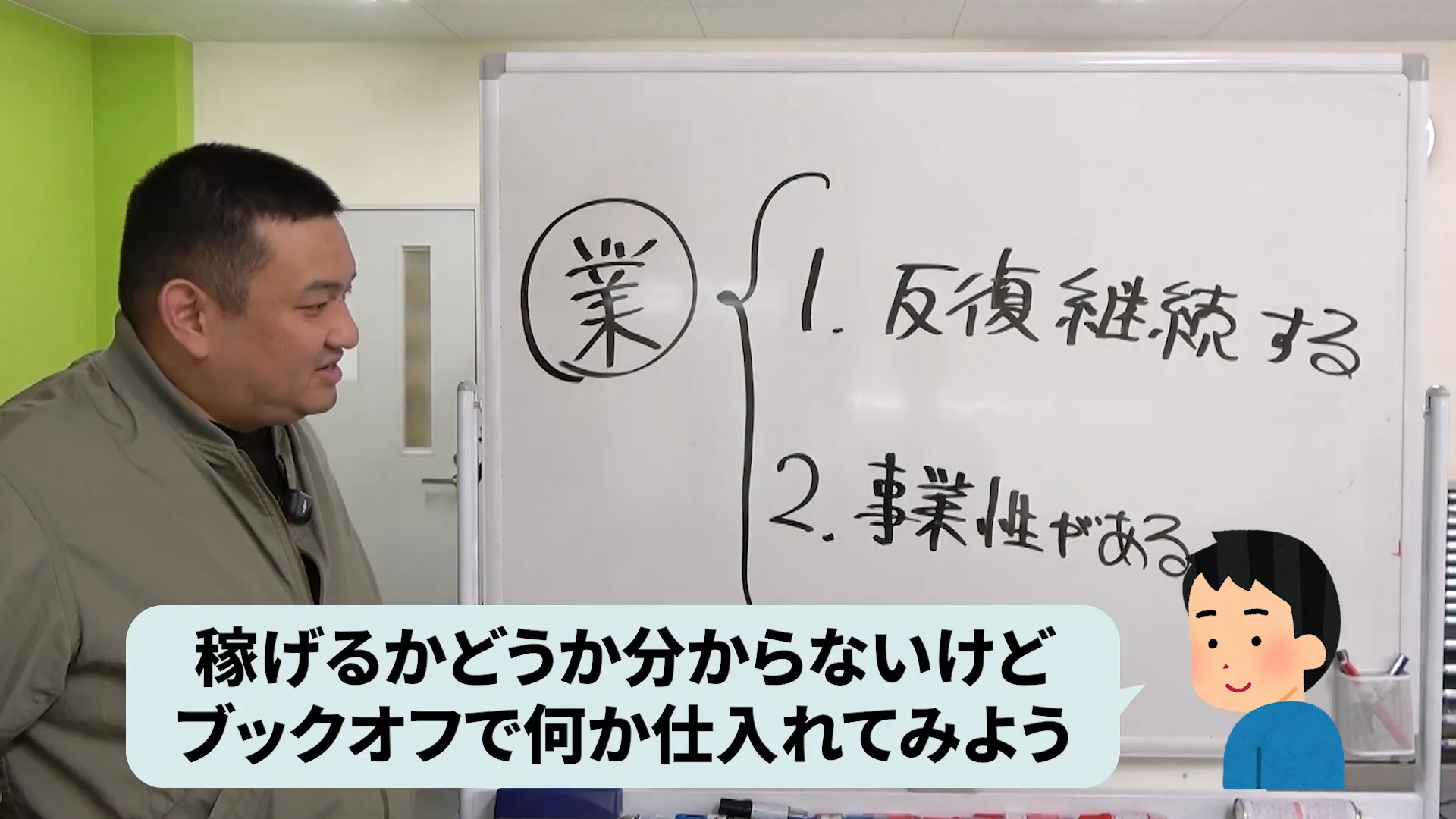

ケースD:ブックオフ等に「試しに」行って1冊仕入れて売ってみた

これは典型的な「試行錯誤」ケースです。最初の一歩として仕入れてみて反応を見る段階なら、反復性はまだ満たしていないことが多いです。事業性についても、継続して利益を追求する意思が明確でなければ該当しません。

ただし、「これは副業として絶対にやる」「法人化して取り組む」といった強い意志があり、継続的に取り組むつもりがある場合は、最初から古物商を取得しておくのが無難です。要は“意思”の度合いが実務上の判断に影響します。

「意思」がどれほど判断に影響するのか?

法律上の判断は「客観的事実」が重視されますが、実務では「その行為を続ける意思があったか」も重大なポイントになります。例えば、1冊100円の本を試しで買って売ってみて1,000円の利益が出た場合、それが継続的な事業意図の始まりになるのか単発の運試しなのかは状況次第です。

もし、「これから本格的にせどりで稼ぐつもりだ」と公に宣言して継続して仕入れ・出品を繰り返すようであれば、古物商を取っておくべきだというのが現実的なアドバイスです。逆に「いろんな副業に手を出してみる」といった状態で、継続性がないなら最初から許可を取る必要はありません。

注意点:講師や仕入れ先が古物商を持っているか確認する

ここは私が強く伝えたい点です。スクール講師や古着卸を運営する会社の中には、古物商許可を持っていないところも存在します。これは非常に危険です。あなたがその仕入先から古着を買って販売した場合、販売側・仕入れ側双方で法的リスクが発生する可能性があります。

安全にビジネスを進めるなら、仕入れ先やスクール運営会社がきちんと古物商許可を持っているかを事前に確認してください。許可を持っている業者から仕入れることで、あなた自身が必要な手続きを取るうえでも話がスムーズになります。

古物商を取得すべきタイミング:実務的な判断フロー

自分が古物営業に当たるかどうかを判断するために、実務的なフローチャートを示します。迷ったらこの順で自問自答してみてください。

- あなたは継続的に古着を仕入れて販売する予定か?(週に何回、月に何点など)

- 販売の主目的は利益を得ることか?(趣味や断捨離ではなく収入源にするつもりか)

- 仕入れ先は業者(古着卸やリユースショップ)か、それとも個人の不要品か?

- 将来的に法人化や本格参入を考えているか?

上の質問で「はい」が複数あるなら、古物商許可を取得するのが賢明です。特に「継続的に仕入れて売る」「利益目的である」「仕入れ先が業者」の組み合わせは、ほぼ確実に許可が必要になります。

古物商許可を取得するメリットとデメリット

メリット

- 合法的に安心して仕入れ・販売ができる。

- 業者との取引がしやすくなる(業者は許可を持った相手と取引を好む)。

- 将来的に事業拡大や法人化する際のハードルが下がる。

デメリット

- 申請手続きや必要書類の準備に時間がかかる。

- 事務手続きや営業所の要件など、運営上の負担が増える場合がある。

ただし、事業として継続的に行うならこれらの手間は初期投資と考えて、取得しておく価値は十分にあります。

現場での実務アドバイス:リスクを避けるために今すぐできること

実務的にリスクを下げるための具体的なアクションをいくつか列挙します。

- 仕入れ先の古物商許可の有無を必ず確認する。許可番号の提示を求める。

- 試しに始める段階では個人の不要品を売るなど、法的リスクの低い範囲で検証する。

- 継続的に行う意思が固まったら早めに古物商を取得する。

- スクールや講師を選ぶ際は、その講師や運営会社が許可を持っているか確認する。

- 帳簿管理や取引履歴はきちんと残しておく(トラブルがあった際の証拠となる)。

最後に:自分の状況を冷静に判断し、安全にスタートすること

古着せどりは低資金で始めやすく、成功すれば収益性の高いビジネスになり得ます。一方で法律を軽視すると、重い罰則やトラブルに巻き込まれるリスクもあります。ですから、「自分が継続的に、利益目的で行うかどうか」を冷静に判断し、必要であれば早めに古物商許可を取得してください。

また、仕入れルートや講師選びも非常に重要です。許可を持った信頼できる仕入れ先・スクールを活用することで、学習コストやリスクを減らして近道で結果を出せる可能性が高まります。

もちろん弊社でも古物商を取得し、健全な古着卸の運営をおこなっています。気になる方は記事下のLINEに登録して、無料説明会に参加してみてください!

=======

この記事を動画で見たい人はこちら